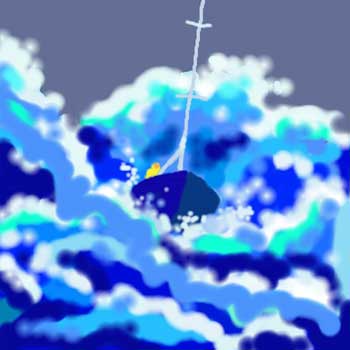

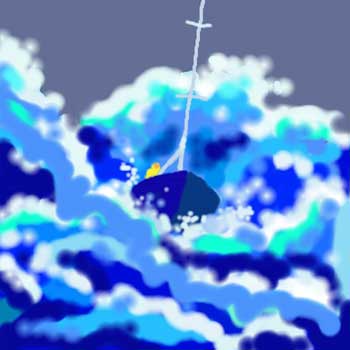

波は、ピッチ(波と波の間隔)がひどく狭くなり、まるで崖のように切り立ってきた。波高は十メートル以上だったろう。さらに困ったことに、波の斜面がだんだん暗闇に閉ざされて見えなくなってきた。もう、舵を使って艇を操ることは、どんな名人をしても不可能だった。

波は、ピッチ(波と波の間隔)がひどく狭くなり、まるで崖のように切り立ってきた。波高は十メートル以上だったろう。さらに困ったことに、波の斜面がだんだん暗闇に閉ざされて見えなくなってきた。もう、舵を使って艇を操ることは、どんな名人をしても不可能だった。*

日本付近の梅雨前線が高緯度に展開していた。折しも小笠原近辺に台風があり、それが前線伝いに東進すると予想された。従って、それを避けるため、僕は、北緯四十度ラインからどんどん南下していた。

このまま進めばハワイへ行ってしまう。そういってハム関係者は心配していた。僕にしても、目的地はあくまでカナダなのだから、そろそろ再度北上しようと考えていた時だった。

北緯三十三度、東経一七六度辺りに『欣明海山』というのがある。それは、ハワイからミドウエーを経てその辺りまで続く壮大な海底山脈の北端に位置する。恐らく、その名前からして第二次大戦の激戦海域でもあったのだろう。

驚くべきことに、欣明海山は、三〇〇〇〜四五〇〇メートルの深海から、何と水面下たった十八メートルにまで針のようにそそり立っているのだ。そう考えただけでも誰だって並々ならぬ関心を払うだろう。しかもその近くを航行しているのなら、ちょっと寄り道だって、或いは、何も見えなくたって行ってみようと思うのが人情というものだ。僕が正にそうだった。

勿論、海山の頂上は見えなかったし、水面にも目立った変化は何もなかった。まあ、ここまで来た記念に、さらに日本帝国海軍の英霊にと、僕は、取って置きのカミユのVSOPを取り出すと海面に惜しげもなく注いだ。そして、念のいったことに、「うーみーゆーかばー、みぃずーくかばーねー・・・」と歌った。決してふざけた気分でやった訳ではない。シーマンとして、海に散っていった命への畏敬の思いを真摯に表したつもりだった。

しかし、その夜から、英霊の祟りか何か知らないけど、とんでもない嵐に巻き込まれることになった。

**

後方に九八八ヘクトパスカルの低気圧が来ているのは承知していた。高緯度へ登りつめた前線が、まるで僕の後を慕うように、急に南下しだした。その上を台風崩れの低気圧がやって来たという訳だ。少々でかいけど、いつものようにそこそこの大時化を凌げば、やがて過ぎて行くとタカを括っていたことは白状しておこう。

六月二十七日の日中は好い天気だった。デッキにウエットになった寝具などを広げて日に当てたり、南に一浬(ノーティカル・マイル=1.83km)の位置をハワイへ向かって航行する韓国の貨物船にVHF(短距離用無線)で挨拶したり・・・そんなのどかな日だった。

午後から霧が発生した。ブームやステンレスのパルピット(手摺)に水滴が結露し、髪はしっとりと濡れた。しかし、頭上には青空があって、気分に影響するようなものではなかった。

しかし、夕方、西へ沈む太陽が、映画の中で惨劇を暗示するシーンのような黄色と黒の斑模様の不気味な落日を演出した。

夜になって、風が勢いを増した。まるで、高い山で雲に包まれているように、僕の周りを、霧が早いスピードで流れていた。そして、真夜中から、本格的な時化になった。

はじめは南西の風三十ノットだったが、夜が更けるにつれ風速は増していった。ウインドベーンは、スターンで大波が崩れただけで針路を変えてしまい使い物にならなかった。だから、僕は、夕方から舵を握っていた。

時々、暗闇からいきなり波が崩れてくる。まるで風呂桶のように海水を湛えたコックピットで、僕は腰まで水に漬かって舵を引いていた。

夜が白々と明け初める頃、風速は四十五から五十ノットに上がった。波は壮大だったが、[禅]は、その上を身軽に越えて行った。追い波に艇を委ねると、プレーニング(波乗り)が始まり十八ノットにもなる。そうなると舵は利かないから、サーフィングの後は決まってブローチング(過剰動力で船が横倒しになること)だ。

危険なので、基本通り波の斜面を直角に登り、斜めに降るようにした。そうすると、後ろから来る波のその上を別な波が押し寄せてきて、[禅]のデッキに何トンもの海水の塊を落下させていった。

飯を食うことも、トイレに立つことも出来なかった。汚い話だが、どうせ腰まで水に漬かっていることでもあり、小便は垂れ流しにした。

波は七メートルにもなっていた。波の上にもう一つ別な波が押し寄せると、後から来た方の波が泡となって緑色になる。それがまた、次の波といっしょに押し寄せる。緑色の水の正体は泡だから、船は浮力が得られない。それに取り囲まれた[禅]は、水面からデッキまでの乾舷が(通常は一メートル二十センチもあるのに)たったの十五センチしかなく、デッキと海面はすれすれだった。漁師が恐れる『青波』とはこれのことかと、僕は納得したものだ。

二度目の夕方が近づいてきた。風はもう風速計に現われなかった。六十ノットまでしか表示しないそれは、とうの昔にマキシマムで張り付いたように止まったままだった。恐らくは、六十ノット、いや八十ノット、若しかするとそれ以上か・・・。

波は、ピッチ(波と波の間隔)がひどく狭くなり、まるで崖のように切り立ってきた。波高は十メートル以上だったろう。さらに困ったことに、波の斜面がだんだん暗闇に閉ざされて見えなくなってきた。もう、舵を使って艇を操ることは、どんな名人をしても不可能だった。

波は、ピッチ(波と波の間隔)がひどく狭くなり、まるで崖のように切り立ってきた。波高は十メートル以上だったろう。さらに困ったことに、波の斜面がだんだん暗闇に閉ざされて見えなくなってきた。もう、舵を使って艇を操ることは、どんな名人をしても不可能だった。

僕は、ヒーブツー(漂流して時化を凌ぐ方法)をすることにした。ヒーブツーといったって、いろんな方法がある。シーアンカー(船を停止漂流させるパラシュート状の装置)を風上に入れ、艇を風や波に立てて漂う方法。一〇〇メートル以上のロープを後方に引き摺りながらゆっくりと風下へ走る方法。もっとブレーキが必要なら、ロープに古タイヤを結わえつける手もある。或いは、斜め風下へゆっくり走るため、シーアンカーやロープに、バウヘ繋ぐラインを接ぎ足す方法。そして最後に、一切を放棄し、空き瓶を波間に漂わせるように、可能な限りの抵抗物を排除して漂流する方法。

波の斜面が見えなくなってから、僕は全る方法を試してみた。シーアンカーを入れ、ロープを出してゆくと、次の大波一発で、シーアンカーも一〇〇メートルのロープも打ち戻され、船底にとぐろを巻いていた。

また、一〇〇メートルのロープを二本、スターンから流した時も同様だった。これでは、キール(竜骨・ヨットの場合、下方へ長く突き出している)やラダー、プロペラシャフトにロープが絡みつかないとも限らない。ハーネス・ライン伝いに、僕は恐ろしさも忘れ、軽業のようにバウへスターンへと走り回り、セーリングの教科書で読んだ全る荒天帆走法を試みた。しかし、この海況に有効な手段は一つもなかった。僕は、教科書にある全ては、最高でも風速五十ノットの荒天までしか用をなさないものだと納得した。

残るはライ・ア・ハル(帆など、一切の抵抗物を排除した状態)によるヒーブツーだけだった。ドジャーを畳み、ブームにセールを固縛してデッキに降ろして動かぬように結わえた。ジブは勿論取り外した。そして、舵を風上に切って固定した。セールや抵抗物が一切なくなると、船は風に対して横向きになる。それでも、マストや船体の突起物に当たる風で、[禅]は八ノットで走っていた。つまり、舵を風上方向へに固定してあるから、波の斜面を風上寄りに走り、次に風上寄りに後退する。

それが最後の手段だった。この方法が正解かどうかなんて誰にも分からない。それしか有効でなかったから、僕はそれを選択しただけのことだった。

全てが終り、いや、精魂尽き果ててといった方が正確かも知れない。僕はハッチを開けてキャビンへ降りた。真っ暗闇のキャビンは、両舷のストレージ(貯蔵庫)に納められていた在りと全る物が床に散乱していた。その中で、僕は全身からぼたぼた雫を滴らせながら、両側のハンドレールにしがみついて小一時間も膝間づいていた。

***

思えば、昨夕から二十四時間、片時も舵を手放すことはなかった。そして、波の斜面が見えなくなってから、崖のように傾斜するデッキを駆け回って四時間もヒーブツーを試みた。やるべきことは全てやった。残すことなく完全にやり終えたと思った。これ以上は運を天に任せるしかない。それでも、恐らく[禅]は沈むだろう。どうせ沈むのなら、僕が眠っているうちに沈んで欲しい。僕はそう思った。

考えるまでもなく、それは死ぬことだ。しかし、どうしたことだろう。目の前に迫った死というものが少しも恐ろしくはない。何故だろう。僕は、死装束のつもりで、新品の下着を下ろし、体をしっかり拭ってそれらを着けながら考えた。昨日から、やるべきことは全てやり遂げたから、或いは、やり残したと悔いることが何もないから・・・そういう納得が僕の中にあるようだった。

僕は、とても静かな気持でバースのシュラフにもぐり込んだ。睡魔は、瞬く間に僕を深い眠りへと誘った。

****

顔に当たる陽光で目が醒めた。朝の九時だった。

何と、七時間も眠った。そして、僕は生きていた。とても不思議な感覚だった。死を微塵の疑いもなく受け入れた僕にとって、この生とは一体何だろう・・・。

バースから抜け出し、ポートホール(船窓)から外を見た。キラキラと輝く紺碧の海が、昨夜の余波で大きくうねりながら、僕の蘇りを祝福しているようだった。あア、凪だ。そう思って、僕は固く閉ざしたハッチを開けた。

快晴の素晴らしい日が始まっていた。しかし、凪と思った海面には、まだ三十ノットの風が吹いていた。昨夜の(恐らく)八十ノットに慣れた感覚には、三十ノットが凪に見えた。

とにかくセールを揚げなければ・・・。僕は、喜々として作業に励んだ。そして、ふと思った。昨夜のあの修羅場に、ついぞ「あなま」の情景が現われなかったことを。

死ななかったのではない。僕は、新たに生まれたのだ。本当の意味で、僕は昨夜、古い生を脱ぎ捨て、今朝、新たな命として生まれ変わったのかも知れない。日本を出航した時、捨てたと思いつつも未練がましく引き摺っていた全てが、この時はっきりと過去のものになった。

さあ、目の前に迫った日付変更線へ向かって進もう!東経から西経の海への見えない仕切り線は、僕にとって、この航海の最初の一里塚でもあった。

*

モストリーOK。概ね順調だ。

南東の風十五ノット、快晴、気温二十一度、海況スライト(やや波がある状態)、波高一・五メートル、十秒間隔の北西からのうねりが艇をゆるやかに上下させる。

海は輝くようなプルシャンブルー。手を入れると本当に染まってしまいそうな藍色。時折、うねりにぶつかった波が白く砕ける。そのコントラストと彩りがとてもシャープだ。

僕は白の短パンに紺のコットンセーター。ちょっと寒いが気分は爽快だ。コックピットのベンチにデッキシューズを履いた足を投げ出し、トルーマン・カポーティのペーパーバックを読んでいる。傍らにはコーヒーの黄色いマグ。思い出したように、かすかなスプレーが降りかかる。

キャビンのナビ・ステーション(航法を行う場所)にセットした時計がログ・データを記録する時間を告げる。僕は読みかけのページをベンチに伏せて立ち上がる。いつもの癖で艇のぐるり一周を眺め、何事もなしとコンパニオンウエイへ足を運ぶ。あれ?ウエーキ(航跡)の中で何かが光っていたんじゃないか?

僕は後ろを振り返る。そうだ、トローリングのラインを流していたっけ。二十メートル後方で、また何かが光った。クリート(ロープ止め)に引っ掛けておいた糸巻きに触れてみる。物凄い手応えが伝わってくる。大物が掛かったようだ。

僕はセールの風を逃がし艇のスピードをゆるめ、慎重にラインを手繰る。引き寄せるどころか、ラインがどんどん引き出される。暫くは、獲物の方に分がある綱引きみたいなことをやっていた。或る漁師の言葉が記憶に甦る。「でっかい獲物は元気なうちは放っておけ。相手が疲れるまで待って、それから取り込まなきゃ、おめぇ、簡単にゃァ上がるもンじゃねぇ・・・」

ラインが緩まない程度に獲物を自由に泳がせる。横に走り、反転してまた横に走る。遠くへ逃げようとする時は、出来るだけ力を掛けてラインを出してやる。魚は苦し紛れにジャンプし、次は深く潜ろうとする。へミングウエィの『老人と海』で読んだけど、ジャンプした魚は、浮き袋に空気が溜まっていて深くは潜れないし、またいつまでも深みにいられないそうだ。

やがて獲物は艇のすぐ近くに浮上し、海面を突き抜ける。華やかに空中に飛躍するカジキ。勿論サンチアゴ(『老人と海』の主人公)がしとめたように大きくはないが、それでも紛れもないカジキだ。美しく瑠璃色に光る丸く太い胴。威嚇するように広げた背びれ。僕はただ茫然と海の王者の威容に見惚れていた。

冷静に見れば二メートルにも満たない小振りな奴だ。それでも、動作にはカジキならではの威厳がある。時折、僕を観察するように艇に近寄り、そして海面に体を打ちつけて反転してゆく。

**

僕は航海日誌のログ・データ(航行記録)も採らぬまま、カジキとの真剣なやりとりを二時間も続けていた。その頃になると、カジキは目に見えて疲れてきて、動作に俊敏さがなくなった。しかし、僕だって本当に疲れてしまった。そして、ラインを通し、何か連帯感みたいなものが生まれてきた。僕は声に出して魚に呼びかける。

「お前も随分がんばるじゃないか。でも、お前ばかりか僕だって本当に疲れてしまったよ。どうフィニッシュするか知らないけど、そろそろ終わりにしたいと思わないか?」

カジキはゆっくりと艇の下を潜った。ラインがキールやラダーやプロペラに絡まなければいいのだけど。浮上すると、今度はぐるぐるとあまり大きくない円を描いて回り出した。僕は力任せにラインを引いた。奴はごろりと横になった。しめた!これでファイトは終わりだ。

でも、これからどうするんだ?どうやってこ奴を艇に引き上げられる?そして、どう料理しようというのだ?・・・僕は、目の下まで引き寄せたカジキをサイドデッキから見下ろして、本当に思案に暮れてしまった。

ナイフのような右の胸びれをそびやかし、カジキは静かに横たわっていた。ラインをクリートに留め、僕は左舷に並行した奴の姿を眺めた。疑似餌を口の端にくわえ、カジキは時折ブルルと痙攣する。長い槍のような嘴、瑠璃色の背びれ、そして丸く瞬きしない目。あきらめと、悲しみと、吸い込まれそうな優しさをいっぱいに湛えた目。僕はその大きな目を覗き込む。その目には、晴れわたった深い青空と小さな千切れ雲と、そして僕が映っていた。

***

僕は、とんでもない間違いを犯してしまったことに気づいた。

デッキに腹這いになると、僕は手を伸ばし疑似餌にひそんだフックを探った。水面までが遠く、僕は艇外へ大きく体を乗り出さなければならなかった。やっと手が届き、そっと針先とは反対の方向へ引いてみた。外れる感触はなかった。僕は半ば絶望的な気分でフックを握っていると、突然カジキが身を反らせた。あたかも情けを拒むかのように。尾で激しく水を打ち、嘴が僕の顔をかすめた。焼けるような痛みが頬を走り、同時に指先が急に軽くなった。疑似餌だけが僕の手に残り、カジキの姿は消えていた。

水面に、僕の頬から滴る血が幾重にも円を描いた。波が来てそれをかき消し、また血が滴り、円を描く。 僕は、とても幸せだった。

「そうだ、ログブックにデータを書き込まなくては・・・」

僕はゆっくり立ち上がると、コンパニオンウエィのステップを降り、ナビゲーションテーブルへ向かった。

*

何とか六月中に日付変更線を越えたかった。しかし、ウインドベーンの不調が災いして、一日一〇〇浬の目標はほとんど達成されていなかった。

六月二十九日、北緯三十三度二十七分、東経一七八度〇四分。西の風三十ノット。北東へ針路をとるが、タチの悪いうねりでウインドベーンがコースをキープ出来ない。

僕は、ウインドベーンの解説書を引っ張り出し、隅から隅まで英文を日本語に訳し、それをノートにまで取って研究した。

分ったことは、僕の操作に誤りがないことと構造が非常にシンプルで簡単に故障する個所がないということだった。

その時僕は、このヨットの引渡しの時、前のオーナーの天沼さんが、「時々、油を差してやると調子がいいですよ」といったことを思い出した。僕はもう、何でも試してやろうというところまで追い詰められていたから、早速、機械油のサーバーを取り出し、回転する部分にたっぷり油を注いだ。

そうしたら、今までまがりなりにも保持していた針路さえ、全くキープ出来なくなってしまった。六月中のデートライン踏破は、もう夢と消えたと思った。

**

翌三十日は素晴らしい天気だった。他愛ないもので、天気が好くなると気分も軽やかに弾む。

舵をとりながら、デッキに湿った寝具や衣類を広げていた。そして、青々と拡がる海と吸い込まれそうに蒼い空を見ながら思った。日本時間の三十日がダメなら、UTC(世界時・グリニッチ時)の三十日という手もあるじゃないか。それがダメなら、さらに十二時間遅れの西経時間という手だって・・・。

現地時間十七時(日本時十五時・UTC六時)、[禅]の位置は、北緯三十三度三十五分、東経一七八度四十分。UTCなら、三十日はまだ十八時間残っている。平面距離にして八十浬。球面距離にすれば六十七・一浬。平均四ノットを持続できれば達成が可能だ。

僕は、フルセールに十五ノットという弱い風を受け、まるでレースでトップを競っているように[禅]を走らせた。デートラインまでの十七時間を、僕は遂に舵を離すことはなかった。

UTC時、六月三十日、二十三時〇九分、(日本時間七月一日、午前八時九分)[禅]と僕は、遂に日付変更線を越えた。GPSのE(東経)の記号が、瞬間、W(西経)に変わった。その折のログ・ブックを見ると、ただ一言、『西経の海だ!』と記されている。

ハムネットの方々からは、おめでとうの洪水だった。僕にしても、デートライン越えは今後の航海を占う一里塚と考えていたので、祝福の言葉は身に染みて嬉しかった。

誰かが、デートラインを越えた感想をといった。僕は、 『デートライン わが人生の 一里塚』と、俳句ともいえぬ駄洒落で応じた。 すると、彼は、

『越え行けば 若さもどりし デートライン』と応えた。つまり、日付変更線で一日逆戻りすることをいっているのだ。確かに、僕はその日、もう一度、現地時間の六月三十日を楽しむことになった。

***

西経の海は、僕に対して優しかった。まるで、昨日までの三日に一日は三十五ノット以上という時化続きを埋め合わせるかのように。

しかし、七日の深夜、遂に三十ノットの南風が吹き出した。それは、時々、十五ノットほどに衰えたり、また吹き上がったり、目まぐるしく変化しながら三日間続いた。

今までを考えれば、これほどの時化は何ということもないはずなのに、ウインドベーンの不調が僕の睡眠不足を招き、それを中心として全てが悪循環を深めていた。

風邪気味で扁桃腺が腫れ、おまけに持病の頭痛が絶えない。さらに、体がだるく何をするにも一大決心が要る。また、野菜不足を補うつもりで服用していたヴィタミンCが、どうやら胃を酸性化し船酔いに罹りやすい状態にするらしく、このところ何度か嘔吐の発作に見舞われていた。

そんな体調のところへ時化が来た。ログ・ブックには、度々、『少しでいいから休ませてくれ!』とか、『いい加減にしてくれ!』、或いは、『勝手にしろ!オレは寝る』などと書かれている。寝たって、一時間後にはのこのこ起き出してまた舵をとり、またはウインドベーンに、「頼むから、いうことを聞いてくれ!」と哀願したりしていたに違いないのだが。

前にも述べたように、時化の規模のわりには、体の不調が災いして辛い期間だったと思う。それには、波の悪さも大きく影響していた。ウインドベーンが働けば、波に対し適当な角度を維持することも出来たが、針路を調整し、暫くしてみると、もう眞追っ手で走っている。そのローリングの激しさといったら、ちょっと例を見ないほどだった。

例えばこんなことがあった。

GPSのウェイポイント(航路を結ぶ主要点)を海図上で計算していた時、ひときわ大きなローリングが来た。左足をキャビン中央の床にふんばり、右手でスターボ(右舷)側のハンドレールを掴もうと手を伸ばした。ところが、右手がどんどんハンドレールから遠ざかって行くではないか。おや?と思った次の瞬間、僕はポート(左舷)側のギャレー(台所)へすっ飛び、頭で食器棚の厚いアクリルの引き戸を粉々に砕いていた。

それ以降、骨折を恐れ、僕はナビ・ステーションの椅子に腰掛ける時は、ハーネスで体を維持するように心掛けた。

また、トイレに腰掛けていた時のことだ。トイレのドアは、トイレを閉ざすのと、開いた状態でキャビンからフォクスル(前部船室)を閉ざす両用に出来ている。勿論、どちらにもドアをしっかり遮蔽するように金具が付いている。

僕は、キャビン側を閉ざすようにドアを閉めて用を足していた。その時、凄いパンチング(船底や船体が波に衝突すること)で船体がビリビリと震えた。次に、ひどいローリングが来て、ドアが恐ろしい勢いでトイレを閉ざした。

あまりの物凄さに、僕は早々にトイレを出て、針路と波の角度を調整しようと思った。しかし、どうしたことかトイレのドアが開かない。ノブをいろいろ工夫して回してみたが、いつかなドアは開こうとしない。さっきの衝撃で、開閉の機構がドアの内側で壊れてしまったらしい。

トイレの中に、工具や、ドアの隙間に差し挟み金具をいじってみるような道具なんかない。大揺れの中、僕は再び便器に腰掛けた。このまま出られずに、トイレの中で飢え死にしてしまうのだろうか。それにしても、雪隠詰めでミイラになっちゃうなんて、死に方としては恰好よくないなァ。何とかならないだろうか・・・。

一時間も思案していただろうか。ふと気がつくと、ドアは外開きだ。飢え死にとかミイラとか、深刻に考えることじゃなかった。ただ、ドアを蹴破れば済むことじゃないか!

以来、[禅]のトイレのドアは壊れたままだった。

****

七月十一日、時化は去った。久し振りに穏やかな海。

しかし、天候は濃霧だった。灰色の海と半径一〇〇メートルほどの白いドームの中が世界の全てだった。

霧に包まれ、極度に単純化された混沌・・・何一つ定まった視点のない茫漠とした世界。極度のストレスと、自分が今どこにいるのかも定かでないシチュエーションは、様々な感覚的な不思議を呼び起こす。北緯四十一度四十二分、西経一六〇度四十四分という位置の数字は、あくまでも海図上の数学的点であって、自分がそこに実在するという実感には決して繋がらない。

霧に閉ざされた灰色の海面が、どういう風に見ても[禅]が進む方向に緩やかに傾斜し降っているように見えた。糸の先に錘をつけた垂直の目安を目の前において眺めても、海面は確かに向うへ降っている。その中を、巨大なマンボウがゆったりと漂っていた。どういう錯覚なのか未だに分らないが、感覚的に海は傾斜していた。僕は今でも、そう信じている。

また、こういう感覚があった。

この海の向うに、僕が船出してきた日本が、或いは、これから行こうとするカナダが本当にあるのだろうか。あれは幻の記憶、幻の知識・・・そうではないという証などどこにもない。今僕がいるこの半径一〇〇メートルの霧のドームだけが世界の全てであって、他の一切は、若しかしたら存在しないのではないか。全ては虚構ではないのか・・・?

或いは、映画『渚にて』じゃないが、どこかへ辿り着いてみたら、全てが塵芥に帰していているのではないか。僕は今、それも知らずに航海を続けているのではないだろうか。そういう切迫したイメージが止めどなく湧き上がってくる。

後日、今給黎教子さんとそのことを話した時、彼女は、

「そう、その感じ、あるよォ。ほんとに心配になって、急いで無線で呼んでみても誰も答えてくれない。そうすると、もう世界がなくなってしまって、それなのに私だけが知らずにヨットを走らせているんじゃないかと。泣きたいほど不安になっちゃうよネ。私も何度かあったョ、そういうこと・・・」といっていらっしゃった。

そしてまた、全ての航海者が経験するのは幻聴だろう。西経に[禅]が踏み込んでから、僕も度々幻聴を経験した。

解き明かせば、ただ船体やロープなどが軋む音が微妙に人声に聞こえる訳だけど、ヨットという閉ざされた世界で何日も航海していると、それが本当に話声として聞こえてきてしまう。

僕の幻聴はこうだ。学生だった頃の僕が、下宿屋の二階の部屋で勉強をしていると、家の前の路上で若いお母さんと四、五歳ほどの娘が話しているという風に聞こえてきた。

それが幻聴と分っていながら、その話の内容を聞き取りたくて堪らなくなる。しかし、これを聞いてしまったら、精神異常とは云わぬまでも、多分、神経に何らかの変化を来たすに違いないと考え、僕は懸命に気を逸らそうと努力したものだ。

牛島龍介(日本人として、初めてヨットで太平洋を単独往復した)さんなどは、太平洋を単独横断中、コックピットで一晩友人と飲み明かしたというから凄い。まあ、僕の幻聴など、まだまだ懼れるには足りないもののようだ。

*****

その翌日だった。霧は晴れたが、空は曇っていた。

その日はもう、ひたすらウインドベーンとの格闘だった。ログ・ブックには、『精魂尽き果てた』とか、『どうにでもなれ!』とヤケッパチな記述が見える。

夕食を摂りながら、僕はまた、アリエスのウインドベーン・ディレクション(取り扱い説明書)を読んでいた。やっぱり、故障しそうな個所はない。そして、ふと、羽根が簡単に方向を変えてしまうことを考えた。

そこには羽根を支えるポールがあって・・・それが台座にはまっていて・・・ポールが台座の中でクルクル回るとしたら・・・。その根もとを固定する何かが脱落しているのではないか?

この発想には、何か不思議な確信があった。僕は、食事を放り出し、コックピットへ飛び出した。懐中電灯の明かりの中に、ポールを固定すべきピンの穴が黒々と空いていた。

「これだーッ!」僕は絶叫していた。この小指にも満たない一本のピンの脱落が、三十日間以上も僕を苦しめて来たのか。しかし、その穴に遺恨をぶつけても始まらない。それよりも原因が分ったことが、かつて経験したこともないほどの歓喜となって吹き上がってきた。

よーし、明日、明るくなったら、工具箱の中からぴったり嵌るものを見つけよう。そう思って、僕は食事へ戻った。しかし、関心は代用のピンのことから離れない。差し当たって、竹の割り箸を使ってみたてはどうだろう。また食事を中断すると、僕はそれを試してみた。何と、ぴたりとベーンの動きが止まった。そして、[禅]は、急に生き返ったように一直線に走り出した。

他愛もない一本のピンの脱落が原因とはいえ、ウインドベーンの不調は、どんなに僕を苦しめたことだろう。それが、何かの啓示みたいに、僕に気づかせてくれた。そう、僕が見つけたというより、見つけさせてもらったというのが実感だった。だから、うれしさよりも、ありがたさの方が強かった。

僕は幸せだった。闇の海へ向かって、僕は、何度も何度も、 「ありがとーッ。ありがとーッ」と叫んでいた。

*

「どこから来たの?」と彼女がいった。

「日本から」僕が答える。

「私、ニュージーランド。これからどこへ行くの?」彼女が尋ねる。

「カナダ」僕が答える。

「ふーん。私、サンフランシスコ。カナダもきっといいだろうなぁ。ねえ、カナダって素敵なところ?」

「さあ、どうだろう。知らないから行くんだと思う。素敵なところも、そうじゃないところも、いろいろあるんじゃないかな。それに、素敵なことも、そうじゃないことも」

「多分ね。ねえ、毎日、何してるの?」

「別に、何も。本読んだり、昼寝したり、食事を作ったり、食べたり。きみは?」

「同じだわ。本読んだり、昼寝したり、料理したり。ああ、そうだ。私、お酒を飲むこともあるわ」

「そう。僕は、お酒は飲まないんだ。その代わり音楽を聴くことが多い」

「ねえ、どんな音楽?それから、どんな本を読むの?」

「普通のやつさ。ジャズとかクラシックとか。いま読んでるのはJ・アービング」

「私、アービング好きよ。それに、レイモンド・カーヴァーも。ねえ、こっちへ来ない?私がそっちへ行ってもいいけど」

「どっちでもいいよ」

「それじゃ、あなたが私のところへ来る。それから二人であなたのところへ行く。ねえ、それでいい?」

「ああ、いいよ」

**

僕の航海は四十日目辺りに差し掛かっていた。ここは北緯四十二度、西経百六十五度。大体その辺りだ。

今朝、起きてみたら、海はうっすらと霞のかかったベタ凪だった。かすかなうねりでヨットがほんの少し揺れるだけで、ほとんど油を流したようだ。周囲千数百浬にもわたって陸地などない太平洋のど真ん中で、まるで森に囲まれた池みたいに真ッ平らな水面にヨットを漂わせているのって、何だかとても非現実的な感じだ。

ふと見ると、二十メートルほど離れたところに、僕のヨットと似たりよったりのもう一艘のヨットがいた。それは、凪なんかよりもっと非現実的に見えた。だって、日本を出て四十日間、僕は、こんな間近で一艘の漁船にだって出会ったことはなかったのだから。

それが、選りによってこんな高緯度を、同じようなヨットがすぐそこを漂っているのって、どう考えてもリライアブルな話じゃない。

僕ははじめ、僕がまだ眠っていて夢を見ているのだろうと思った。そして、どうすれば夢と現実を見分けられるかを考えてみた。頬や手の甲をつねってみたりしたが、全然決め手になりそうには思えなかった。

そこで、バケツに海水を汲み、ザブザブと顔を洗った。タオルで顔の水を拭っていると、「どこから来たの?」と声がしたのだ。

彼女もいま起きたばかりのようだった。潮焼けしたブロンドの髪が後ろの辺りで逆立ち、瞼にはまだ眠気が残っていた。唇の端にはシガレットを挟んでいるが、まだ火は点いていない。彼女は、このへんてこな出会いを驚いている様子もなく、朝、窓を開けたらばったり顔が会ってしまった隣人同士のように僕に話し掛けてきた。

***

僕は、夕べ寝る前に焼いたマフィンと一〇〇%キャロットのジュース二瓶を持って彼女のヨットへ乗り移った。一応、太めの舫いロープで二つの船を繋いで。

彼女の名前はテスといった。オークランドの大学の修士課程を終え、暫く母校の講師をしていたが、もっと別の可能性がありそうな気がして、それを試す目的でサンフランシスコへ行くのだと彼女はいった。年齢は、多分三十五、六歳。そばかすだらけの日焼けした顔に、茶色の大きな目が、知的で優しい笑みを湛えていた。

去年の秋ニュージーランドを出てフィジーに寄り、数ヶ月間、南太平洋のいくつかの島々で過ごし、ミクロネシアを通り、北太平洋を北上して来たと彼女はいった。

「それじゃあ、南半球の秋の次に、また北半球の秋を体験することになるね。クルーズは楽しい?」

「とても。でも、サンフランシスコに着いたら、暫くはヨットには乗らないと思うわ」

「分るよ、テス。でも、僕はエーゲ海までは行くつもりなんだ。多分、三年くらいかけてね」 「何か目的があるの?」

「なんにも。でも行きたいんだ。いろんな人に出会い、いろんな感動を経験して、そしてエーゲ海までたどり着く。そこで、想像もしなかったような何かに出会えるかも知れない。そんな気がするんだ」

「きっと何かに出会えるわ、タカシ」そういって、テスは一瞬、何かを考える風に言葉を切った。

「一つ質問するけど、感動って共鳴しないと完成しないと思わない?私もはじめはそう思ったわ。いろんな感動を胸いっぱいに詰め込んでクルーズを続けようって。でも、何かが違うのよ。一人では感動は完結しないの。分る?感動って、共鳴しないと完成しないと思わない?

血のように真っ赤な南太平洋の夕映えを見たわ。美しさを超えて、何か荘厳な神秘さえ感じたの。真昼のように明るい月夜に、銀色の虹が懸かるのも見たわ。ごんどう鯨が、仔鯨を守るために、サメの大群と戦って死んでゆく壮絶な母性愛も目の当たりにした。でも、それだけ。見たという事実の記憶だけなの。写真に撮って後で誰かに見せるということとは全然違うし、どんなに言葉を並べても、リアルタイムな心の高まりを伝えることは出来ない。ねえ、タカシ、あなたの意見を聞きたいわ」

「さあ、どうだろう。僕はまだ、クルージングを始めて四十日しか経っていないし、そうした疑問にはまだ出会っていない。でも、シングルハンダーが、誰も感動を持ち帰れなかったという話は聞いたことがないよ。また、若し一人じゃ感動出来ないのなら、誰か気の合った相手とクルーズする手もあるんじゃないかな」

「ああ、そういうことじゃないのよ。感動する方法ではなく、感動というものの本質が何なのかということなの。それに、私は自己中心的過ぎるから、人と上手くやっていくことは難かしいわ」

「それは僕も同じだと思う。何人かの友人がいっしょに行こうといってくれたけど、やっぱり一人で出てきてしまった。一人でやる方が僕には合っていると思ったからね。

確かに、一人で感動する虚しさは僕にも覚えがある。いつだったか、もうすぐ時化がやってくるという鉛色の海を走っていた時、或る島と島の間に差し掛かると、海の色が突然エメラルドグリーンに変わった。海底が、滑らかな白砂の海域に入った訳だ。はじめは気づかなかったけど、周囲が、急に明るくなったと思った。何もかもが濃いグレーに塗り込められた陰鬱な風景が、突然パッと明るくなったんだ。よく見ると、海が珊瑚礁のような色に輝いていた。僕は、デッキをグルグル走り回って、大好きな人の名前を叫んでいた。

でも、どんなに叫んでみても、その心の高まりを納得して自分のものに出来なかった。テス、きみがいう通り、確かに感動は完結しなかった。

その時、僕は、その虚しさから、愛する人と共に在る意義、または、常に身近にいるべき必然ということを汲み取っていたんだ。それなのに、僕は、また一人で出てきてしまった・・・」

****

僕らはマフィンを食べ、コーヒーを飲み、そして、キャロットジュースの瓶を手に話し込んだ。話が一区切りすると、テスが音楽を聴きたいといった。僕は、彼女を僕のヨットへ案内した。

ジミー・ヘンドリックの「朝日のあたる家」やオザワのブラームス、そして、パヴァロッティのナポリ民謡を数曲聴いてから、僕らはセックスをした。何か、体と心のしこりが抜け落ちてゆくような爽やかなセックスだった。

僕の腕に抱かれ、テスは暫くまどろんでいた。やがて起き上がると、彼女は、凪のうちに少し自分のヨットへ戻って眠っておくわといって帰って行った。僕はそのまま眠ってしまった。

二時間ほどして目覚め、僕はデッキへ出てみた。相変わらず、海は油を流したように真っ平らだった。しかし、そこにテスのヨットの姿はなかった。僕の船のクリートから一本の太いロープが海中に深く垂れ下がっているだけで、テスの船がいた形跡はどこにもなかった。こんな凪の海を、風の力で走るヨットがどこへ行けるというのだろう。

僕は、小さな声で「テス」と呼んでみた。ひとり言をいうみたいに。

そうすると、どこまでも透き通った寂しさが心を充たした。それは、とても静かに、風のように僕のなかを流れていった。

ご感想をお寄せください。